- Accueil

- FR

- Notre impact

- ProspeKtive

- Quand la salle d’attente façonne nos impressions

Quand la salle d’attente façonne nos impressions

Novembre 2025

Les experts

La salle d’attente est souvent perçue comme un simple lieu de passage, presque banal. Pourtant, elle joue un rôle bien plus important qu’il n’y paraît : elle influence l’état d’esprit des patients, leur niveau de stress, et même leur perception de la qualité des soins et de l’établissement. Les recherches en sciences de gestion et en psychologie montrent depuis longtemps que l’environnement physique façonne nos ressentis (Bitner, 1992). La salle d’attente, premier contact concret avec l’univers médical, n’échappe pas à cette règle (DCunha et al., 2021). Lumière, confort, disposition des sièges, bruit ambiant… autant de détails qui, mis bout à bout, construisent une expérience singulière. C’est à ce rôle souvent sous-estimé que nous avons voulu nous intéresser. Pour cela, nous avons mené deux études successives – l’une qualitative, l’autre quantitative – qui apportent un éclairage complémentaire sur la manière dont les aménagements influencent le vécu des patients.

Nous avons d’abord mené une étude qualitative exploratoire à travers deux focus groups : l’un avec des patients en oncologie, l’autre avec des personnes sans parcours médical régulier particulier. L’objectif était de comprendre comment chacun perçoit la salle d’attente : ce qui rassure, ce qui dérange et ce qui marque l’expérience. Trois grands enseignements en ressortent. D’abord, la salle d’attente agit comme un signal, donnant une première impression de la qualité de l’interaction à venir, du professionnalisme du médecin et de l’accueil de l’établissement. Ensuite, comme évoqué dans la littérature (Bitner, 1992), certains critères sont jugés essentiels pour créer un cadre positif : odeur, température, luminosité, propreté et confort du mobilier, décoration, musique, signalétique claire et équipements pratiques. Enfin, les participants reconnaissent que la salle d’attente peut favoriser les échanges entre patients, mais seulement si cela reste un choix. En résumé, deux dimensions ressortent : la salle d’attente comme signal de convivialité et de compétence, et son rôle potentiel comme espace d’interactions. Ces deux points ont orienté la conception de la phase quantitative.

La seconde étude a été menée en ligne auprès de 111 participants (âge moyen 40 ans, 64 femmes, 45 hommes, 2 non-binaires, 81 % diplômés universitaires), afin de tester, à plus grande échelle, l’impact de l’aménagement des sièges sur l’expérience vécue et la satisfaction. Deux scenarios étaient proposés aux participants : ils devaient imaginer une première visite médicale dans une salle d’attente décrite comme soit interactive (chaises rapprochées et tournées les unes vers les autres, favorisant les échanges), soit non interactive (chaises espacées et orientées vers l’extérieur, privilégiant l’intimité). Pour cette deuxième étape, nous nous sommes concentrés sur deux dimensions clés : la chaleur (expérimentée par exemple à travers la convivialité) et la compétence, toutes deux issues du modèle du contenu des stéréotypes (Stereotype Content Model, Fiske et al., 2002. Elles étaient ressorties avec force lors de notre première étude, et sont régulièrement mises en avant dans les recherches sur l’influence des espaces physiques (Liu et al., 2018).

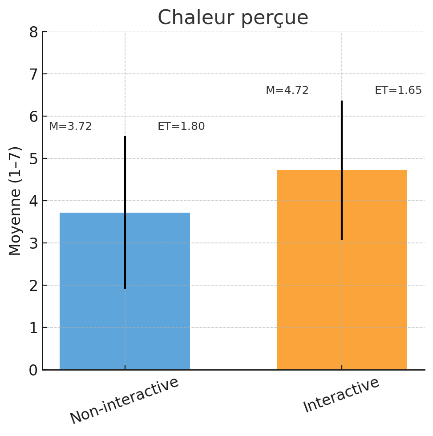

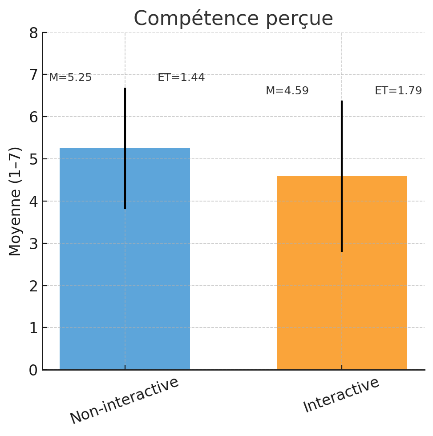

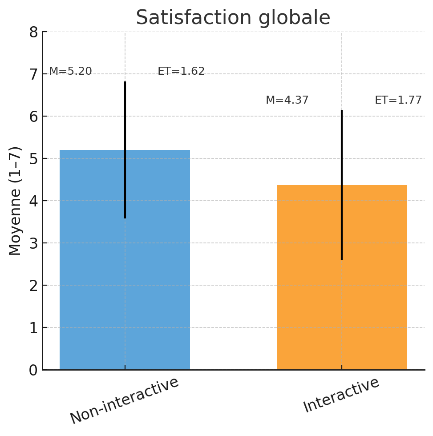

Les résultats montrent des contrastes intéressants : les salles interactives sont jugées plus chaleureuses, mais les salles non interactives apparaissent plus compétentes et, au final, génèrent davantage de satisfaction. Dans ce qui suit, les résultats sont présentés avec la moyenne (M) et l’écart-type (ET) afin de rendre compte à la fois du niveau général et de la dispersion des réponses. Sur la chaleur perçue, l’avantage est net pour la salle interactive (M = 4,72 ; ET = 1,65) comparée à la salle non interactive (M = 3,72 ; ET = 1,80). Les participants décrivent l’ambiance comme plus amicale et accueillante lorsque l’espace favorise les échanges. Pour la compétence, c’est l’inverse : la salle non interactive est évaluée plus positivement (M = 5,25 ; ET = 1,44) que la salle interactive (M = 4,59 ; ET = 1,79). L’agencement sobre et distant semble donc envoyer un signal de sérieux et de professionnalisme. Enfin, la satisfaction globale est également plus forte pour la salle non interactive (M = 5,20 ; ET = 1,62) que pour la salle interactive (M = 4,37 ; ET = 1,77). L’intimité et le calme semblent peser davantage que la convivialité lorsqu’il s’agit de se projeter dans un contexte médical.

Moyennes (M) et écarts-types (ET) pour la chaleur perçue, la compétence perçue et la satisfaction globale selon l’aménagement de la salle d’attente (salle interactive vs. non interactive).

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Les entretiens qualitatifs avaient déjà suggéré que la personnalité des patients jouait un rôle dans leur envie – ou non – d’interagir en salle d’attente. Nous avons donc intégré cette dimension dans l’étude quantitative en mesurant l’extraversion (McCrae & Costa, 1999). Les résultats sont clairs : les plus extravertis apprécient davantage les salles interactives (« Parler avec son voisin dans la salle d'attente, ça peut faire du bien aussi, ça peut faire du bien au patient ; Ne pas se retrouver seul comme ça, ça dépend de la personnalité de chacun »), tandis que les plus introvertis s’y sentent moins à l’aise (« Me retrouver face à des gens que je ne connais pas dans une salle d'attente et de pouvoir avoir la sensation d'être observée, je ne supporte pas. »). Un même espace peut ainsi susciter des réactions opposées selon les profils. Il n’existe donc pas de configuration “idéale” universelle : tout dépend du type de patient et de ses besoins, ce qui plaide pour des aménagements plus flexibles et adaptatifs.

Dans l’ensemble, ces résultats mettent en évidence l’importance des choix d’aménagement, même dans des espaces souvent considérés comme secondaires. Une salle d’attente n’est pas un simple décor : elle envoie un signal fort, qui peut inspirer confiance, chaleur ou compétence – mais rarement tout à la fois. Elle peut aussi devenir un lieu d’échanges, à condition que cela reste choisi, car tous les patients n’ont pas la même envie d’interagir. Il n’existe donc pas de configuration idéale universelle. Le véritable enjeu réside dans la capacité à trouver un équilibre subtil, à proposer des salles d’attente plus flexibles et adaptatives, capables de répondre à la diversité des profils et des besoins.

Références

Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers and employees. Journal of marketing, 56(2), 57-71.

DCunha, S., Suresh, S., & Kumar, V. (2021). Service quality in healthcare: Exploring servicescape and patients’ perceptions. International Journal of Healthcare Management.

Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., Glick, P., & Xu, J. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 878–902.

Liu, S. Q., Bogicevic, V., & Mattila, A. S. (2018). Circular vs. angular servicescape:“Shaping” customer response to a fast service encounter pace. Journal of Business Research, 89, 47-56.

McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (1999). A five-factor theory of personality. Handbook of personality: Theory and research, 2(1999), 139-153.

Date de parution : Novembre 2025